Le matin du 24 mai 1895, le cadavre de Sarah Jones, 24 ans, est trouvé dans sa modeste maison de Baskatong. La victime gît dans son lit, dans un mare de sang. Son crâne et son bras gauche sont fracturés, une barre de fer et des ciseaux ensanglantés se trouvent à proximité du cadavre.

|

| Journal des Campagnes, 6 juin 1895 |

Baskatong se situe dans l'Outaouais, à l'extrême nord de la vallée de la Gatineau, à environ 60 km au nord de Maniwaki. En 1895, seules huit familles y vivent; on y parle majoritairement français. La plupart des hommes de la localité travaillent pour la Gilmour Lumber Company. À Baskatong, il n'y a ni école, ni église (un prêtre vient y dire la messe une fois par mois).

Les soupçons se dirigent rapidement vers la voisine de la famille Jones, Émilie Laframboise (née Robillard), âgée de 28 ans. Cette dernière, excédée de voir son mari John Laframboise rendre visite à la jeune Sarah Jones, aurait, à maintes reprises, déclaré qu'elle voulait la tuer!

En attendant son procès, Émilie Laframboise est incarcerée à la prison de Hull, à 200 km de chez elle, en compagnie de sa fille de 10 mois. Elle est séparée de ses 6 autres enfants, demeurés à Baskatong, et elle nie formellement avoir tué Sarah Jones.

|

| Émilie Laframboise et son bébé, La Presse 3 juin 1895 |

À partir des différents témoignages entendus lors de l'enquête préliminaire et du procès, nous pouvons reconstituer, au moins en partie, le fil des événements dans les heures qui ont précédé l'assassinat de Sarah Jones.

Agée de 24 ans, Sarah Jones était célibataire; elle habitait avec ses trois frères et sa jeune soeur. Leurs parents étaient décédés quelques années auparavant. Dans la soirée du 23 mai 1895, elle se trouvait seule à la maison.

Pendant ce temps, dans la maison la plus proche de chez elle, John Laframboise avait invité quelques amis à passer la soirée chez lui: Jean-Baptiste Robillard (frère de l'accusée), Isaïe Marenger et Antoine Asselin. Les quatre hommes ont bu une certaine quantité d'alcool, en particulier Laframboise et Asselin.

|

| John Laframboise, La Presse du 7 juin 1895 |

Une première contradiction dans les différents témoignage concerne la consommation d'alcool par Émilie Laframboise: elle a déclaré ne pas en avoir bu, ce qui est confirmé par son mari, qui a dit que sa femme ne buvait jamais d'alcool. Jean-Baptiste Robillard et Antoine Asselin, toutefois, on déclaré qu'elle avait bu avec eux.

Pendant la soirée, John Laframboise a manifesté son intention d'aller acheter une autre bouteille d'alcool, ce qui a déclenché une violente dispute entre sa femme et lui, à l'extérieur de la maison. Madame Laframboise reprochait à son époux de vouloir dépenser le peu d'argent qu'ils avaient pour acheter de l'alcool plutôt que de nouveaux vêtements pour les enfants. À un certain moment, ils en sont même venus aux coups. Maranger et Robillard, ont dû sortir de la maison pour les séparer.

Selon le témoignage du couple Laframboise, cette dispute ne portait sur rien d'autre que le projet d'acheter de l'alcool. Mais les autres personnes présentes ont mentionné qu'il s'agissait aussi d'une crise de jalousie: Mme Laframboise reprochait à son mari de vouloir aller chez Sarah Jones.

Georges Latulippe (demi-frère de Sarah Jones) et Philomène David, auraient entendu Émilie Laframboise crier "Je vais la tuer!" et son mari répondre "Non, tu ne la tueras pas!". Ces deux témoins se trouvaient toutefois à une grande distance de la maison Laframboise. Aucun des témoins qui se trouvaient chez les Laframboise au moment de la dispute n'ont entendu Émilie Laframboise crier qu'elle allait tuer Sarah Jones: les deux belligérants menaçaient plutôt de se tuer mutuellement.

Isaïe Marenger repart chez lui vers 23h. Un peu plus tard, Asselin part aussi, se plaignant que les bruits de dispute l'empêchent de dormir.

Mme Laframboise cherche son mari; ne le trouvant pas, elle part à sa recherche. Selon le témoignage de Mme Laframboise, c'est parce qu'elle avait peur qu'à cause de son état d'ivresse, son mari tombe et se noie. Selon Robillard, c'est parce qu'elle croit que son époux se trouve chez Sarah Jones.

Émilie Laframboise se rend effectivement chez Sarah Jones, mais plutôt que son époux, elle y trouve Antoine Asselin, qui tente de se cacher sous le lit! Elle lui donne des coups de pieds en lui reprochant de visiter une jeune fille célibataire, alors qu'il a une femme et des enfants.

Ayant appris par Robillard que sa femme était partie à sa recherche, John Laframboise arrive également chez Sarah Jones. Il essaie lui aussi de donner des coups de pieds à Antoine Asselin mais ses coups atteignent plutôt le poêle à bois, ce qui a pour effet d'en arracher une porte et de répandre de la cendre sur le plancher.

Mme Laframboise juge qu'il sera plus convenable que Sarah Jones passe le reste de la nuit chez les Laframboise. Sarah Jones, Émilie Laframboise, John Laframboise partent en direction de la maison de John Laframboise. Antoine Asselin les suit en marmonnant.

(Cette version est contredite par Antoine Asselin, qui prétend qu'il a passé toute la nuit chez les Laframboise et qu'il n'a jamais mis les pieds chez Sarah Jones. Puisqu'Asselin était marié, son démenti est assez compréhensible.)

Le lendemain matin, Sarah Jones repart chez elle vers 4 heures. Peu de temps après, Laframboise, Robillard et Asselin partent en direction de la ferme Gilmour pour aller y travailler. En cours de route, John Laframboise insiste pour s'arrêter chez Sarah Jones. Robillard et Asselin, tente en vain de l'en dissuader, puis poursuivent leur chemin.

À ce moment, les version diffèrent considérablement. Robillard et Asselin, qui sont déjà loin de la maison de Sarah Jones, entendent des cris de colère. En se retournant, ils constatent qu'Émilie Laframboise vient de surprendre son mari chez Sarah Jones. Elle leur crie de revenir pour lui servir de témoin. Asselin dit même qu'Émilie Laframboise menaçait de défoncer la porte des Jones avec un hache (ce que Robillard n'a pas vu). Robillard a vu Laframboise ressortir de chez Sarah Jones et se quereller à nouveau avec sa femme. Robillard et Asselin ont décidé de ne pas s'en mêler et de poursuivre leur chemin pour aller travailler.

John Laframboise prétend qu'il s'était seulement arrêté chez Sarah Jones pour s'excuser d'avoir endommagé son poêle à bois pendant la nuit. Quant à sa femme, la raison pour laquelle elle a rattrapé son mari alors qu'il se dirigeait vers son travail, c'est qu'elle voulait lui demander de rester à la maison pour planter des pommes de terre. Ce qu'elle a crié à son frère, c'est d'aviser le patron que son mari n'irait pas travailler ce jour là!

John et Émilie Laframboise retournent donc chez eux, laissant Sarah Jones seule chez elle. Plutôt que planter des pommes de terre, monsieur Laframboise retourne au lit et s'endort.

Vers 9h30, Émilie Laframboise est repart chez Sarah Jones pour récupérer les ciseaux qu'elle y avait oubliés la veille. À son arrivée, la porte de la maison est ouverte, et elle découvre le cadavre ensanglanté de Sarah Jones. Elle retourne immédiatement chez elle pour avertir son mari, puis ils vont prévenir d'autres voisins.

Les membres de la famille de Sarah Jones ont immédiatement soupçonné qu'Émilie Laframboise était l'auteure du meurtre. Jean-Baptiste Martin, beau-frère de la victime a dit à Mme Laframboise "Il y a plusieurs fois que j'entends parler que vous voulez vous débarrasser de Sarah: ceci ne passera pas sans que vous vous en aperceviez." (La Presse, 23 octobre 1895)

Puisque Baskatong est une communauté très isolée (le bureau de télégraphe le plus roche est à environ 60 km), les communications avec l'extérieur sont difficiles. Un des frères de Sarah Jones s'en va aviser Charles Lague, juge de paix à Maniwaki. Le Dr Synek de Gracefield et le Dr Comeau de Maniwaki se dirigent ensuite vers Baskatong en compagnie d'un huissier, afin d'y amorcer une enquête; ils y arrivent le dimanche, et l'enquête du coroner se tient le 27 mai, trois jours après le crime.

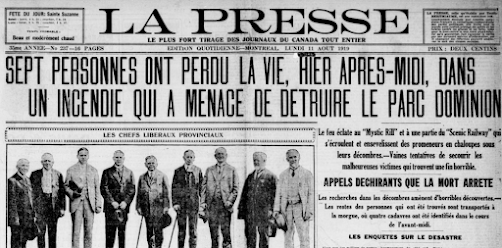

Suite à cette enquête, Émilie Laframboise est amenée à la prison de Hull pour y être incarcérée, en attendant son procès. Sa fille de 10 mois est avec elle en prison. Quelques jours plus tard, John Laframboise, arrive à Hull pour supporter sa femme. Il a laissé les 6 autres enfants aux soin d'une tante de l'accusée, et tentera de trouver du travail à Hull en attendant le procès.

|

| Émilie Laframboise dans sa cellule, La Presse du 4 juin 1895 |

Le 15 juin 1895, le journaliste (non-identifié) du journal La Presse, qui se montre ouvertement sceptique quant à la culpabilité d'Émilie Laframboise, critique sévèrement ceux qui ont mené l'enquête. Il regrette que le coroner, le Dr. Graham, ait délégué pour l'enquête le Dr. Syneck, un député-coroner peu expérimenté, et qu'aucun détective n'ait été envoyé à Baskatong pour y mener une enquête sérieuse. Il reproche au Dr. Syneck de n'avoir pas exploré sérieusement d'autres hypothèses que celle voulant qu'Émilie Laframboise ait assassiné Sarah Jones par jalousie.

Le journaliste dépeint Émilie Laframboise comme une paisible mère de famille qui s'inquiète de ne pas pouvoir prendre soin de ses enfants. Pour passer le temps pendant son emprisonnement, elle a obtenu l'autorisation d'effectuer des travaux ménagers comme, par exemples, laver les fenêtres de la prison.

|

Émilie Laframboise lavant les carreaux dans la prison de Hull

La Presse, 4 juin 1895 |

Au terme de son procès, qui s'est tenu au palais de justice de Hull du 22 au 25 octobre 1895, Émilie Laframbroise est acquittée du meurtre de Sarah Jones. À la demande de son avocat, elle est immédiatement libérée, après avoir passé 5 mois en prison. Après avoir récupéré ses enfants à Baskatong, elle s'établit à Hull avec son époux.

|

| La Presse, 25 octobre 1895 |

Messieurs du jury. Ceci est la 14e fois qu'il m'est donné de défendre des accusés de meurtre. Jamais auparavant l'innocence d'un accusé m'a frappée aussi clairement que dans ce cas. Nous n'avons pas besoin de bourreau à Hull. Je suis convaincu que vous retournerez dans vos familles, ce soir, avec la tranquillité de conscience que tout homme a quand il a accompli son devoir. Et ce devoir, pour vous est l'acquittement de la prisonnière. (Me Foran, cité dans la Presse du 25 octobre 1895).

Malheureusement, la personne qui a sauvagement assassiné la pauvre Sarah Jones n'a jamais été punie pour son crime.

Alors... qui a tué Sarah Jones?

Il me semble probable qu'Émilie Laframboise était réellement jalouse de l'attention que son mari accordait à Sarah Jones depuis un certain temps. Qu'elle ait suivi son mari pour le surprendre en compagnie de sa maîtresse me semble plus crédible que cette histoire de le rattraper pour lui demander de rester à la maison pour planter des pommes de terre (pourquoi ne pas le lui avoir demandé avant qu'il parte?). Je pense que John et Émilie Laframboise ont présenté un témoignage un peu plus vertueux que la réalité, dans lequel ce sentiment de jalousie avait été soigneusement évacué, pour optimiser les chances que Mme Laframboise soit acquittée.

John Laframboise était-il convaincu de l'innocence de sa femme? L'aurait-il calmement défendue tout en sachant qu'elle venait d'assassiner la jeune femme à qui il accordait trop d'attentions?

Lors de son arrestation, Émilie Laframboise présentait d'importantes blessures au visage. Elle prétend qu'elle s'est blessée en tombant, dans son empressement d'alerter les gens suite à la découverte du cadavre. S'est-elle plutôt blessée pendant la bagarre avec son mari? ...ou pendant qu'elle frappait Sarah Jones?

On a accordé une grande attention au fait que les vêtements d'Émilie Laframboise ne présentaient aucune trace de sang, alors que le sang de la victime avait abondamment giclé dans les fenêtres.

Jean-Baptiste Martin et Peter Jones ont déclaré avoir trouvé, dans la maison désertée par les Laframboise, un tablier taché de sang caché dans un trou du plancher. Ils ne l'ont pas conservé, toutefois, et n'ont donc pas été en mesure de le montrer à la cours. On semble avoir fait peu de cas de cette révélation, peut-être parce que Martin et Jones manquaient de neutralité (dès la découverte du corps, ils ont ouvertement considéré qu'Émilie Laframboise était probablement la meurtrière).

Antoine Asselin jure qu'il n'est jamais allé chez Sarah Jones, et il est contredit sur ce point par plusieurs témoins. On peut comprendre qu'il ait cherché à protéger sa réputation, puisqu'il était marié et père de famille. Supposons qu'il a effectivement été surpris en compagnie de la jeune femme...quand et pourquoi l'aurait-il tuée? Le matin du meurtre, alors que Sarah Jones était encore en vie, Asselin marchait vers la ferme Gilmour en compagnie de Robillard. Serait-il ensuite revenu sur ses pas?

Il reste la possibilité qu'un fou furieux n'ayant rien à voir avec la famille Laframboise soit passé chez Sarah Jones et l'ait battue à mort.

Mystère...

À lire également:

Autres assassinats:

Ça s'est également passé en 1895:

Ça s'est également passé en Outaouais: