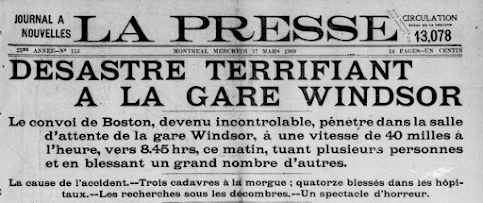

À Québec, le 25 octobre 1934, Rosaire Bilodeau abat six personnes et en blesse gravement deux autres.

|

| Le Soleil du 26 octobre 1934 |

Rosaire (ou Rosario) Bilodeau est né à Central Falls, dans l'état du Rhode Island, mais il a grandi au Québec. Puisque sa mère est décédée alors qu'il était très jeune, il a été élevé par ses soeurs Aurélie et Léonida, qui ont une vingtaine d'années de plus que lui. Il s'agit d'un homme calme, peu bavard, mais qui se considère constamment victime de graves injustices.

|

| Rosaire Bilodeau (L'Illustration, 14 juin 1935) |

Après avoir été prospecteur dans le domaine minier pendant un certain temps, il se fait engager à titre de facteur, mais il trouve ce travail trop fatigant. Il porte plainte contre un de ses supérieurs, Moïse Jolicoeur, prétextant qu'il favorise les employés qui votent pour le Parti Libéral.

En novembre 1932, sur présentation d'un certificat médical présentant un diagnostic de neurasthénie et de surmenage, Bilodeau cesse temporairement de travailler pour le service des postes, mais la direction accepte de conserver son nom sur la liste des employés en attendant que sa santé s'améliore.

Meurtre de Gaston et Fernand Gauvin

Le 25 octobre 1934, Rosaire Bilodeau, célibataire âgé de 38 ans, est donc sans emploi depuis près de deux ans. Vers 10h30, il se rend au garage Cloutier afin de louer une automobile. Il invite ensuite ses deux neveux, Gaston et Fernand Gauvin, respectivement âgés de 20 et 18 ans, à l'accompagner dans le bois de St-André à Sainte-Thérèse de Laval (la mère des deux jeunes hommes, décédée quelques années auparavant, était la soeur de Rosaire Bilodeau). Après avoir marché avec ses neveux dans la forêt, il les abats tous les deux, à bout portant, au moyen d'un revolver automatique Mauser de calibre 32.

Meurtre d'Aurélie et Léonida Bilodeau et d'Yvette Gauvin

Vers 13h30, au volant de son auto louée, Rosaire Bilodeau retourne en ville et invite cette fois ses deux soeurs, Aurélie et Léonida Bilodeau (62 et 63 ans), ainsi que sa nièce, Yvette Gauvin (21 ans), à l'accompagner dans le bois de St-André. Dans un sentier, il les abat à leur tour au moyen de son revolver.

(N.B.: les deux soeurs de Rosaire Bilodeau ont d'abord été présentées dans les journaux comme Marie et Rosalie Bilodeau, mais lors du procès, elles ont été identifiées comme Aurélie et Léonida Bilodeau.)

|

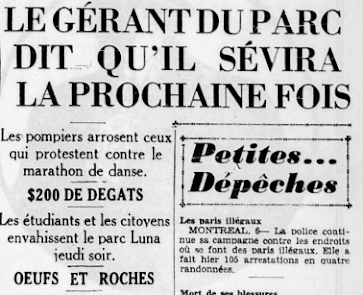

| Gaston Gauvin, Aurélie Bilodeau, Léonida Bilodeau et Yvette Gauvin (Le Soleil du 26 octobre 1934) |

Fusillade à l'hôtel des postes (meurtre d'Octave Fiset)

Après avoir éliminé tous les membres de sa famille, Bilodeau se présente à l'hôtel de postes de Québec vers 15h15, où il demande à rencontrer quatre de ses supérieurs: Jean-Baptiste Morin, maître général des postes pour la ville de Québec, Octave Fiset, surintendant du service des facteurs pour la ville de Québec, Moïse Jolicoeur, commis senior pour la division de Limoilou et Louis-Napoléon Santerre, chef de la livraison postale. Santerre n'est pas disponible, mais Fiset et Jolicoeur rejoignent Bilodeau dans le bureau de Morin.

|

| Octave Fiset, Jean-Baptiste Morin et Moïse Jolicoeur (La Presse du 26 octobre 1934, et Le Soleil, 26 janvier 1935) |

Bilodeau sort encore une fois son revolver et fait feu sur les trois hommes. Morin est atteint de trois balles (une à la mâchoire, les autres à l'abdomen), mais il parvient malgré tout à sortir du bureau. Des employés sont accourus après avoir entendu les coups de feu; Morin leur ordonne de bloquer la porte pour empêcher la fuite de Bilodeau.

Dans le bureau, Octave Fiset agonise; une balle lui a traversé le cerveau, une autre a transpercé un poumon. Moïse Jolicoeur a été atteint d'une seule balle qui ne met pas sa vie en danger, et il a la présence d'esprit de rester immobile. Bilodeau le croit probablement mort.

Le constable Patrick Horrigan, qui était posté à l'hôtel de ville, arrive rapidement sur les lieux. Il entre seul dans le bureau et voit Bilodeau qui tient un téléphone dans ses main; son arme est devant lui, sur un bureau. Horrigan se précipite sur Bilodeau, qui offre peu de résistance, et procède à son arrestation.

|

| Le constable Patrick Horrigan (Le Soleil du 27 octobre 1934) |

Les trois blessés sont transportés d'urgence à l'Hôtel Dieu, mais Octave Fiset, 60 ans, est déjà mort à son arrivée à l'hôpital.

Découverte des cadavres dans la forêt

Pendant que Rosaire Bilodeau est détenu à l'hôtel de Ville, son beau-frère Séraphin Gauvin demande à le voir. Il a appris que sa fille Yvette Gauvin, ainsi que ses deux belles-soeurs Aurélie et Léonida Bilodeau sont parties en compagnie de Bilodeau au début de l'après-midi, et il ignore où elles se trouvent (à ce moment, il ignore que ses deux fils sont également disparus).

Rosaire Bilodeau avoue immédiatement aux policiers qu'il a tué ses deux soeurs ainsi que sa nièce mais, puisqu'on ne lui pose pas la question, il ne mentionne pas le meurtre de ses neveux. Bilodeau accompagne les policiers jusqu'au lieu du crime, et on découvre les trois cadavres défigurés, chacune des trois femmes ayant reçu un projectile à la tête.

On annonce la triste nouvelle à Séraphin Gauvin qui, entre-temps, a appris que ses deux fils sont également disparus après être montés dans la voiture louée de Bilodeau.

Encore une fois, Bilodeau admet avoir avoir abattu ses deux neveux et accompagne les policiers dans la forêt. L'obscurité rend les recherches difficiles, et les deux cadavres ne sont retrouvés que le lendemain matin.

|

| Citoyens assemblés devant la résidence de Séraphin Gauvin, où sont exposés les corps de 5 premières victimes (La Presse du 29 octobre 1934) |

Pourquoi?

Dans les heures qui ont suivi son arrestation, Bilodeau a indiqué aux policiers les raisons pour lesquelles il a commis tous ces assassinats.

- Il a voulu éliminer tous ceux qui avaient été ses supérieurs au service des postes afin de se venger des injustices dont il disait avoir été victime alors qu'il était à leur service.

- Les jeunes Gauvin n'était pas heureux. Ils avaient besoin de plus d'argent que ce que leur père pouvait leur donner. Yvette voulait aller travailler dans un restaurant à Montréal et Bilodeau considérait que ce n'était pas convenable pour une jeune fille.

- Il ne voulaient pas que ses soeurs soient soumise au déshonneur qui résulterait de son crime.

Le procès

Débuté le 24 janvier 1935, le procès de Bilodeau pour le meurtre d'Octave Fiset ne dure que 5 jours. Pendant son procès, Bilodeau semble totalement indifférent aux témoignages. Il lui arrive de s'allonger sur sont banc, dans la boîte des accusés. Une lettre écrite par Bilodeau à sa fiancée la veille du meurtre démontre que les gestes étaient prémédités.

|

| Le Soleil, 26 janvier 1935 |

Puisque sa culpabilité ne fait aucune doute, les membres du jury doivent surtout déterminer si Bilodeau était sain d'esprit au moment des crimes: s'il ne l'était pas, il sera enfermé dans un asile d'aliéné et évitera la peine de mort. La défense fait entendre des experts qui expliquent que les crimes de Bilodeau sont attribuables à sa paranoïa, la couronne rétorque que, malgré son tempérament paranoïaque, Bilodeau a tenu des propos démontrant qu'il était pleinement conscient de la gravité de ses gestes.

Dans la soirée du 29 janvier 1935, après avoir délibéré pendant 50 minutes, le jury livre son verdict: Bilodeau et trouvé sain d'esprit et coupable du meurtre d'Octave Fiset. Il est condamné à être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive.

Rosaire Bilodeau, 39 ans, est pendu à la prison de Québec le 14 juin 1935 à 8h02.

|

| Le Soleil, 14 juin 1935 |

Yves Pelletier (Facebook, Mastodon)

Tous les articles du blogue, classés par sujets

Tous les articles du blogue, classés par dates