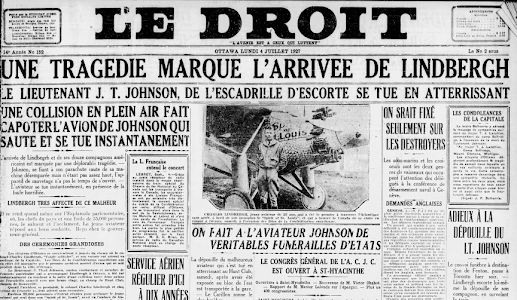

La première page du journal "Le Droit d'Ottawa" du 2 septembre 1927 est particulière, car presque tous ses grands titres font référence à des avions qui tentent de battre des records de distance:

- "Le St-Raphael a-t-il eu le sort de l'Oiseau Blanc?"

- "Courtney s'envole"

- "Une aile en feu, le Royal Windsor a dû atterrir à St-Grégoire"

- "Après avoir volé 300 milles dans la pluie et le brouillard, le Sir John Carling atterit"

- "L'Oiseau bleu forcé de rentrer"

- "Le Old Glory à la recheche du St-Raphael"

- "Le Pride of Detroit parti pour Bagdad"

|

| Le Droit, 2 septembre 1927 |

Au début du mois de septembre 1927, quelques mois après le vol historique de Charles Lindbergh, les aviateurs qui tentent à leur tour de traverser l'océan Atlantique sont extrêmement nombreux... à un point tel que des gouvernements songent sérieusement à légiférer pour mettre un terme à ces téméraires expéditions.

Depuis le début de l'année 1927, avant même les tentatives que nous décrirons ci-dessous, on compte déjà quelques aviateurs décédés en tentant de traverser l'Atlantique en avion. Les plus célèbres d'entre eux sont probablement les français Charles Nungesser et François Coli, partis du Bourget le 8 mai 1927 à bord de l'Oiseau Blanc, à destination de New York, et qui se sont mystérieusement volatilisés en cours de route.

Des tragédies

1) Le Saint-Raphael (perdu en mer)

Le 31 août 1927 à 7h32, le monoplan Saint-Raphael décollait d'Upavon, en Angleterre, en direction d'Ottawa, au Canada, avec trois personnes à bord: le capitaine Leslie Hamilton, le colonel Frederick F. Minchin et la princesse Loweinstein-Werthein. Leur objectif était de réussir la première traversée de l'océan Atlantique en allant de l'est vers l'ouest. Ils espéraient accomplir le trajet en 37 heures, mais avaient assez de carburant pour voler pendant 44 heures. À Ottawa, le 1er septembre, la foule attendit en vain dans "le champ Lindbergh" (nommé ainsi depuis l'atterrissage de Lindbergh deux mois plus tôt): le Saint-Raphael n'a jamais atteint sa destination. Tout comme l'Oiseau Blanc, il a probablement sombré dans l'Atlantique.

|

| Le Droit, 1er septembre 1927 |

2) Le Sir John Carling (perdu en mer)

L'objectif du Sir John Carling était d'accomplir le premier vol de l'histoire entre London au Canada et London (Londres) en Angleterre; son équipage aurait ainsi remporté un prix de $25 000. Son pilote était le capitaine Terry Tully, alors que le lieutenant James Metcalf agissait comme navigateur. Tout comme le Saint-Raphael, le Sir John Carling n'avait pas de radio à son bord.

Des milliers de spectateurs ont assisté au départ du monoplan le 1er septembre 1927 à 6h34. Puisque l'avion ne peut pas emmagasiner suffisamment de carburant pour accomplir toute la distance sans faire d'escale, le plan de vol prévoit un ravitaillement à Terre-Neuve.

Malgré une escale imprévue dans le Maine à cause d'un épais brouillard, le Sir John Carling atteint Hâvre-de-Grâce à Terre-Neuve, d'où il décolle le matin du 7 septembre 1927 (à 7h24) en direction de l'Angleterre. Il n'a jamais atteint sa destination, et a sombré quelque part dans l'océan Atlantique.

|

Jimmy-V. Medcalfe, Terry-B. Tully et Charles Burns devant le Sir John Carling

(La Presse, 1er décembre 1927) |

3) Le Old Glory (perdu en mer)

L'objectif initial du Old Glory était d'accomplir le premier vol de l'histoire entre New York et Rome. Mais après quelques tentatives ratées, on a conclu qu'il fallait une piste de décollage plus longue que le champ Roosevelt. C'est donc de Old Orchard, dans le Maine, que le Old Glory a pris son envol, le 6 septembre 1927 à 12h23, avec trois personnes à son bord: James Dewitt Hill (pilote), Lloyd Wilson Bertaud (opérateur radio) et Phillip A. Payne (directeur-gérant du Mirror de New York). Le 7 septembre vers 4 heures du matin, le Old Glory émit deux messages de détresse à 6 minutes d'intervalle, qui sont captés par le navire Transylvania, qui dévia de sa course pour tenter de trouver l'avion, mais sans succès. Le 12 septembre, des débris de l'avion furent retrouvés, à 600 milles des côtes de Terre-Neuve. L'état de débris ne laissait aucun doute sur le sort des trois personnes à bord: l'accident n'avait pas fait de survivant.

|

| Le Droit, 8 septembre 1927 |

À l'intérieur d'une même semaine, 3 avions ont donc disparu dans l'océan Atlantique, faisant 8 victimes.

Des abandons

Sans parvenir à traverser l'océan, d'autres équipages ont été plus chanceux, puisqu'ils ont eu la vie sauve:

4) Le Royal Windsor (abandon)

Le monoplan Royal Windsor avait pour objectif d'effectuer un vol sans escale de Windsor, au Canada, à Windsor, en Angleterre. La durée de la traversée était évaluée à environ 40 heures. Clarence Alvin Duke Schiller (pilote) et Phil Wood (navigateur) décollèrent le 1er septembre 1927 à 10h18. Mais dans les heures suivantes, l'aile gauche de l'avion prit feu, et ils furent forcés d'atterrir à Saint-Grégoire, au Québec, endommageant le gouvernail pendant la manoeuvre. Les dommages étant limités, un forgeron local parvint à remettre l'avion en état et il put reprendre son vol dans les jours suivants. Le matin du 7 septembre, l'avion décolle de Old Orchard, dans le Maine (la raison de cette présence à Old Olchard est un peu nébuleuse) en direction de Hâvre-de-Grâce, à Terre-Neuve, où ils constatent une fuite dans leur réservoir d'essence. À ce moment, le triste sort du Saint-Raphael, du Old Glory et du Sir John Carling est connu, et les bailleurs de fond du projets ordonnent à Schiller et Wood de rebrousser chemin, ce qu'ils acceptent de faire, à contre coeur, le 14 septembre.

|

| La Presse, 3 septembre 1927 |

5) L'Oiseau Bleu (abandon)

Le 2 septembre 1927 à 6h31, les aviateurs français Léon Givon et Pierre Corbu s'envolent du Bourget à bord du biplan L'Oiseau bleu, dans l'espoir d'atteindre New York, mais le brouillard les oblige à rebrousser chemin après deux heures de vol. Le 6 septembre, Givon se blesse dans une bagarre avec des ouvriers qui l'ont traité de lâche suite à la traversée avortée. Le projet de vol transatlantique par l'Oiseau Bleu est ensuite abandonné: le journal Le Canada du 11 octobre 1927 parle plutôt de préparations en vue d'un vol pour Dakkar. Pierre Corbu est décédé en décembre 1927 lors des essais d'un nouvel avion.

6) Le Whale (abandon)

Le 3 septembre 1927 à 6h26, le Whale s’envole de Plymouth, en Angleterre vers les Açores, où il compte faire escale avant de gagner New York. L'hydravion est piloté par le capitaine F. T. Courtney, assisté du lieutenant Downer (navigateur) et de R. F. Little (ingénieur). De plus, un millionnaire montréalais, E.B. Hosmer, a payé $7500 pour prendre place à bord. De forts vents obligent toutefois le Whale a atterrir d'urgence en Espagne. Le 12 septembre, la Westminster Gazette annonce qu'elle a cessé son support financier pour le vol transatlantique du Whale, qui n'aura donc pas lieu.

7) Le Princess Xenia (abandon)

Le 16 septembre 1927, le Princess Xenia s'envole de Dublin en direction de New York; on prévoit une escale à Terre Neuve. L'appareil est piloté par le commandant R.H. Macintosh accompagné du capitaine James C. Fitzmaurice. Le monoplan volait au-dessus de l'Atlantique lorsque les aviateurs furent forcés de rebrousser chemin, à cause des forts vents et de la faible visibilité.

|

| La Patrie, 17 septembre 1927 |

8) L'American Girl (abandon)

Dès le 9 septembre, on commence à parler de la jeune aviatrice américaine Ruth Elder et de son projet de traverser l'Atlantique à bord du American Girl en compagnie du navigateur George W. Haldeman, mais ce n'est que le 11 octobre que l'avion décolle du champ Roosevelt pour un vol sans escale vers Paris. La rupture d'une conduite d'huile les oblige à amerrir en catastrophe au large des Açores, où ils sont rescapés par le navire hollandais Barendrecht.

9) Le Columbia (abandon)

Charles A. Levine et Walter Hincheliffe avait également annoncé leur intention de traverser l'Atlantique d'est en ouest à bord du Columbia, mais le projet fut abandonné.

D'autres itinéraires

Si la traversée de l'océan Atlantique était particulièrement à la mode en septembre 1927, d'autres aviateurs ont tenté d'autres exploits:

10) Port of Brunswick (perdu en mer ou dans la jungle amazonienne)

Même si sa tentative de voler des États-Unis vers le Brésil à bord du

Port of Brunswick a eu lieu à la fin du mois d'août 1927, les journaux du mois de septembre s'interrogent encore occasionnellement sur le sort qu'a bien pu connaître Paul Redfern (voir l'article détaillé sur

la disparition de Paul Redfern).

11) Pride of Detroit (réussite partielle)

Finalement, William S. Brock et Edward F. Schlee, eux, ont réussi la traversée de l'Atlantique à bord du Pride of Detroit. Ils ont décollé de Havre-de-Grâce, à Terre-Neuve, à 5h14 le 27 août 1927, et ont atterri à Croydon, près de Londres, le 28 août à 10h35. Leur objectif, toutefois, était plus ambitieux: ils désiraient retourner à Havre-de-Grâce après avoir fait le tour du monde en avion! De jour en jour, les journaux nous rapportent leur nouvelle position: Munich , Belgrade, Constantinople, Bagdad, Calcutta, Rangoon, Tokyo... Le 15 septembre, devant l'opinion publique qui considère comme un véritable suicide leur projet de traverser l'océan Pacifique, ils décident de mettre un terme à leur voyage autour du monde. Le Pride of Detroit s'envole vers Yokohama pour être mis sur un bateau à destination de San Francisco.

|

| Le Droit, 30 août 1927 |

Yves Pelletier (Facebook, Mastodon)

À lire également:

Tous les articles du blogue, classés par sujets

Tous les articles du blogue, classés par dates

.png)

.png)