Le 31 juillet 1910, le docteur Hawley Harvey Crippen et sa compagne Ethel Clara Le Neve sont mis en état d'arrestation alors qu'ils se trouvent à bord du bateau transatlantique Le Montrose, au large de Pointe-au-Père. Accusés d'avoir assassiné l'actrice Belle Elmore, épouse de Crippen, ils sont emprisonnés à Québec en attendant leur extradition à Londres.

|

| La Patrie, 1er août 1910 |

Les journaux québécois commencent à parler de l'affaire Crippen dès le 14 juillet 1910, le lendemain de la découverte du cadavre partiel de Belle Elmore en Angleterre.

|

| Le Soleil, 16 juillet 1910 |

Le Dr Crippen, originaire des États-Unis, vivait en Angleterre depuis quelques années en compagnie de son épouse, une actrice de music hall américaine dont le nom de scène était Belle Elmore.

Au début du mois de février 1910, le Vaudeville Artist Guild reçoit une lettre dans laquelle Belle Elmore les avise qu'elle doit partir d'urgence pour les États-Unis. Dans les semaines suivantes, le peu subtile Dr Crippen assiste à des événements mondains en compagnie de sa jeune et jolie sténographe d'origine française, Ethel Clara Le Neve, qui porte des vêtements et des bijoux appartenant à Belle Elmore. Au mois de juin, un journal anglais publie un entrefilet annonçant le décès de Belle Elmore à Los Angeles.

|

Belle Elmore

(Source: Wikipedia) |

Alertée par des connaissances de Belle Elmore, la police amorce une enquête. Crippen admet avoir inventé le décès de son épouse; il prétend qu'en fait elle s'est enfuie pour rejoindre son amant. Après avoir constaté que Crippen et Le Neve ont pris la fuite, des enquêteurs fouillent la demeure de Crippen et trouvent, dans la cave, des restes humains plongés dans de la chaux vive.

Soupçonnant que Crippen et Le Neve ont pris un bateau vers l'Amérique, Scotland Yard télégraphie une description du couple dans l'espoir qu'il puisse être intercepté à son arrivée au port de New York.

|

Dr Crippen et Mlle Le Neve

(Le Soleil, 1er août 1910) |

Crippen est décrit comme "un docteur américain, âgé de 50 ans, hauteur 5 pieds 3 pouces, complexion claire, cheveux bruns tournant sur le gris, chauve sur le sommet du crâne, moustaches assez longues, marque sur le bas du nez, a de fausses dents et un lorgnon d'or; parle avec un léger accent américain, porte son chapeau en arrière, parle clairement, tranquillement; est accompagné d'une femme se faisant appeler Mme Crippen, âgée de 27 ans, cheveux châtains, yeux gris, belles dents, jolie et d'apparence agréable et de taille moyenne." (Le Soleil, 16 juillet 1910)

|

| La Presse, 25 juillet 1910 |

Le 25 juillet, les journaux rapportent que la police de Scotland Yard est convaincue que les deux fugitifs se trouvent à bord du Montrose, un bateau à vapeur qui fait route vers Québec après être parti d'Anvers le 20 juillet. Crippen voyagerait sous l'identité de John Robinson et Mlle Le Neve, déguisée en homme, se ferait passer pour son fils. C'est le capitaine Henry George Kendall du Montrose qui a envoyé un marconigramme aux autorités; apparemment, le déguisement de garçon de Mlle Le Neve est peu convaincant.

(N.B.: Quatre ans plus tard, le capitaine Kendall survivra au naufrage de l'Empress of Ireland, au large de Pointe au Père, qui fit 1012 victimes).

L'inspecteur Walter Dew de Scotland Yard est parti de Liverpool à bord du Laurentic, plus rapide que le Montrose, dans le but d'arrêter les fugitifs avant leur arrivée à destination.

|

| Le Soleil, 26 juillet 1910 |

Tel que prévu, le détective Dew arrive à Pointe-au-Père le 30 juillet, où il est accueilli par trois policiers québécois: J. Charles Gauvreau, chef de police de Rimouski, Augustin McCarthy chef de la police provinciale et le détective George Denis de la police provinciale. Une quarantaine de journalistes sont également présents!

|

| Le Soleil, 1er août 1910 |

Le Montrose arrive le lendemain, le matin du 31 juillet. Il s'immobilise devant Pointe au Père, près de Rimouski, car c'est à cet endroit qu'il doit prendre à son bord un pilote spécialisé dans la navigation sur le Saint-Laurent.

On croit que Crippen est armé, et qu'il pourrait se suicider s'il comprend à l'avance qu'il est sur le point d'être mis en état d'arrestation. Pour éviter d'éveiller ses soupçons, les policiers Dew, McCarthy et Denis se rendent au Montrose en utilisant le petit bateau généralement utilisé pour le transport du pilote (ils portent même des vêtements de pilote). Quant aux journalistes, ils sont cantonnés à bord d'un autre bateau, l'Eureka.

|

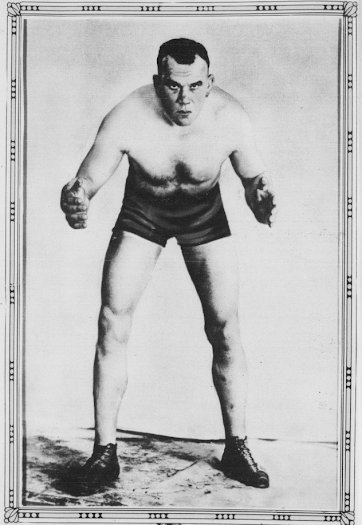

Le chef Augustin McCarthy et le détective George Denis

(Le Soleil, 1er août 1910) |

Les trois policiers montent à bord du Montrose et n'ont aucune difficulté à arrêter les deux fugitifs, qui prenaient l'air sur le pont. Crippen aurait déclaré à l'inspecteur Dew "Je suis heureux que ce soit fini, car mon anxiété était telle que je ne pouvais plus la supporter".

Le Montrose poursuit ensuite son voyage vers Québec, où il arrive le 1er août vers 1 heure du matin. Malgré l'heure tardive, 500 curieux sont sur le quai pour le voir arriver. Crippen et Le Neve sont emmenés dans la prison de Québec, où ils demeurent incarcérés pendant environ trois semaines.

|

| Le Soleil, 2 août 1910 |

Le 20 août, les deux prisonniers sont escortés à bord du Megantic pour leur voyage de retour en Angleterre.

Le 22 octobre, à l'issue d'un procès qui a duré 4 jours et demi, Crippen est trouvé coupable du meurtre de sa femme et est condamné à la pendaison. Il n'a jamais admis sa culpabilité.

|

| La Presse, 21 octobre 1910 |

Le 25 octobre, Ethel Clara Le Neve est acquittée des accusations de complicité après coup qui avaient été portées contre elle. Son procès a duré moins d'une journée. Apparemment, elle aurait accepté de voyager sous une fausse identité, déguisée en garçon, sans avoir la moindre idée que Crippen avait quelque chose à se reprocher...

|

| La Presse, 25 octobre 1910 |

Le Dr Crippen est pendu à la prison de Pentonville le matin du 23 novembre 1910.

|

| La Presse, 23 novembre 1910 |

Ces articles vous intéresseront peut-être:

.jpg)